2005年11月25日

「バカなあたし…」を描いてみたコト

キャラクターメイキングも生業の一つとしている鶴見だけれど、もちろん絵描きでもなんでもない。なのに思うトコロあって、萌え絵っぽいモノを描いてみた。やっちまったよ、うはー。お題は、最近流行りのたけくまメモの「バカなあたし…」だ。

tsurumy at 17:50 | リンク | トラックバック (0)

2005年11月23日

発売日の販売店巡りのコト

朝4時起きで虎ノ門に車を飛ばし、テレビ東京にて「おはスタ」を見学。今週は、ラチェット君が連日出演しているのだ。番組終了後、ロイホで朝食をとって、眠い目をこすりつつ新宿へ。目的はもちろん、売れ行きのウォッチだ。

tsurumy at 22:54 | リンク | コメント (2) | トラックバック (0)

ラチェット&クランク4th ギリギリ銀河のギガバトル

2005年11月23日発売/プレイステーション2

Created and Developed by Insomniac Games, Inc. © SCEA

続きを読む "ラチェット&クランク4th ギリギリ銀河のギガバトル"

tsurumy at 06:00 | リンク | コメント (15) | トラックバック (1)

2005年11月20日

あれれ氏への返答コメントのコト

あれれ氏のブログ「ゲームのマボロシ」で、先日書いた「ネット*゛ャル」が採り上げられていた。しかも、なんだか興味深いコメントが付いている。これは鶴見からもコメントを返すのが礼儀だろうなと思い、先方のコメント欄でつらつらと書いていたのだが、なんだか長くなってしまったので、こちらに移して書くコトにする(なので、文体が違うのはご愛敬)。

tsurumy at 23:59 | リンク | コメント (3) | トラックバック (0)

2005年11月19日

2005年11月18日

ゴールド殿堂でアンビヴァレントなコト

こんばんは! 山村モヘップ(12)でーっす!

tsurumy at 02:32 | リンク | コメント (6) | トラックバック (0)

邦題のコト

鶴見のツボにストライク。笑った。

洋ゲーは木曜洋画劇場テイストの邦題にせよ(NGM+その他の欲望)

tsurumy at 00:45 | リンク | トラックバック (0)

2005年11月17日

GoogleMapsで鈴鹿サーキットが走れるコト

これ、オープンカー軍団の方で書こうかとも考えたんだけど、やっぱりこっちに書いとこう。

「Google Mapsを使って鈴鹿サーキットを試走!」(tech.nitoyan.com)

もうタイトルが全てを語っちゃってるんだけど、Google MapsのAPIを使って、鈴鹿サーキットを走るというゲーム(?)。上空視点が「ファミリーサーキット」(ナムコ/ゲームスタジオ)や「チェッカーフラッグ」(コナミ)を彷彿とさせて、涙がちょちょぎれる。あ、回転はしないよ、念の為。

んでもって、中身を見て驚いた。これって、100行にも満たないJavaScriptで動いてんのかよ。もちろん車の挙動とかコリジョンとかは全然実装されていないんだけど、こんなにも軽く出来るモノなのか!

鶴見は、H8マイコンに2軸の加速度センサーをつないでロガーもどきを作ったり、車載コンピュータの燃調や点火時期をいじったりして喜んでるような人間なので、Google MapsのAPIに俄然興味が湧いてきた。これに実装すれば、簡単な割にはかなり面白いモノが出来るような予感。

ちなみに、元記事では「鈴鹿サーキット」だけど、Google Mapsだからして、どこのサーキットのデータだって入っているはず。1度しか走ったコトのない鈴鹿じゃなく、馴染み深い「筑波サーキット」も走ってみた。

なんだか、筑波は鈴鹿に比べてデータの再現性が低いんですが…。頑張ってくれよ>ZENRIN&Google

続きを読む "GoogleMapsで鈴鹿サーキットが走れるコト"

tsurumy at 09:55 | リンク | トラックバック (1)

2005年11月16日

ざるの会を再発見セヨのコト

ゲームに関する言説を「日本語で」眺めると、なんていうか、とても基礎的なトコロであーだこーだ云っている様に思えてウンザリしてしまう。舶来主義を気取っているワケではない。「Rules of Play」なんて2年前の本だろ。コスティキャンの論文に至っては、NIFTY Serve全盛の頃だから…えーと…10年以上も前の話じゃないか。しかもTRPGに関する論文だ。そういった古文書をありがたがって引用している方々というのは、本当に「ゲーム大国・日本」に今を生きている人間なのか?

とか云いながら、鶴見がするのも古文書の話だったりする(笑)。今から13年前に初版が発行された「ゲームデザイン入門」(ざるの会、1992-1997)という同人誌がある。初期においては、コミケその他の同人誌即売会でしか入手できず、一種「知る人ぞ知る」…いやむしろ「知る人ぞ識る」的な冊子だったのだが、現在、リンク先に全文が再掲されているので、みんな読んでくれ、まずはそれからだ。

念の為もう一回、大きくリンクを貼っておこう。

「ゲームデザイン入門」(ざるの会、1992-1997)

狭義のゲームデザインとアーケードビデオゲーム制作についての論文で、今読み返してみると古い箇所もあるが、そりゃそうだ、初版から既に13年も経っているんだもの。しかし、ゲームによってプレイヤーに何が起こるのか――プレイヤーに何かを湧き起こさせるゲームを制作するためには何をすべきなのか、そういった狭義のゲーム性に関する考察は、今もって古びていない。そして、ドッグイヤーなゲーム業界の中で13年もの長い時を経て、ゲームに関する言説がここから相応に進んだかと云えば、全くそんなコトがない。これはいったいどういうコトか。せめて、本書で書かれているコトぐらいは常識として、その先の議論をしたいのだが。

「ネット*゛ャル」についてのエントリーで、鶴見は「これからはWeb2.0ゲームだ」といった言説を揶揄したワケだが(いやそう思わなかった人もいましょうが、そうなのです)、ざるの会の本の中で、そんな鶴見の想いを簡潔に述べている表現があったので引用させていただこう。

ビデオゲームの表現能力が限定要因になり「人間の暴力」を表現できなかった時代が、つい最近まで続いたんだ。人間を生き生きと動かせるようになった今、ようやく「暴力」という普遍的な刺激をゲームに活かせるようになったんだ。時代の流行と簡単に言うが、メーカーがいくら作ってもプレイヤーが支持しなければ流行にはならない。流行は原因ではなく結果なのだ。

「これからはゲームもWeb2.0だ!」とか云う人は、「ハッピーメディアクリエイター」とか名乗っちゃうといいと思う。

tsurumy at 17:20 | リンク | トラックバック (1)

2005年11月15日

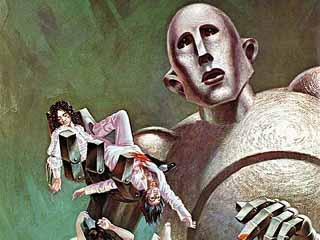

映画観てないなあ…のコト

はたと気付いたら、宇宙戦争以来、映画を観ていないじゃないか(仕事の資料は除く)。こんなにヒマなのに! つうか、宇宙戦争DVD化って早すぎるよ!

宇宙戦争イメージ画

宇宙戦争イメージ画

まず、「チャーリーとチョコレート工場」も「コープス・ブライド」も観ていないってのが、ヤバい。「コープス・ブライド」はDVDでも良さげなカンジはするけど、「チョコレート工場」は映画館で観ないと悔やみそうな気がする。まだ今週ならやってるから、早速GO!だ。

そして、「TAKESHIS'」。観るつもりはなかったんだけど、美輪(丸山)明宏が「ヨイトマケの唄」を唄っている(東京無重力アワー'05)とあっちゃあ、行かないワケにはいかんでしょう。世間では酷評の嵐らしいが、なあに「人は人、自分は自分、犬は犬」だ。

んでもって思い出したんだけど、つうか映画と全く関係ないんだけど、週刊モーニングで先週から、ゲーム業界を舞台とした漫画「東京トイボックス」(うめ)が新連載。知り合いの編集者からそれらしきコトを聞いて以来、気に掛けていたのだが、やっと、だ。願わくば、ゲーム業界の真実が描写されていますように(真実じゃなくても面白ければ可)…そして、10週で打ち切られませんように。

tsurumy at 22:59 | リンク | コメント (4) | トラックバック (1)

2005年11月14日

ネット*゛ャル2.0のコト

すっかりフェードアウト組の鶴見ではあるが、流行に追いつこうとWeb2.0とゲームを関連づけるような言説を読み散らかしていたら(「発熱地帯」のこれとかこれとか、「ゲームのマボロシ」のこれとかこれとか、他にもこことか、まあここも)、なんだか妙なデジャ・ヴュにおそわれた。このコンセプトってなんだか、どこかで見たコトあるぞ。つうか、考えたコトがあるぞ。

昔々のはるか昔、SCEIのサイトが「GARAGE」という名前で手作り感バリバリだった頃、鶴見達は本業の合間にネットワークゲームの実験なんぞをやっていた。あれは1997年頃のコトだったろうか。

形になったモノ(ロドモンとか)もあったけれど、形にならなかったモノの方が多かった…マルチプレイヤー海戦交易シミュレーション「キャプテン・フネゲール」なんて、プロトタイプは公開したものの、今やググってもヒットすらしやしない。伝説の巨人族船長フネゲールが遺した財宝を求め、七つの海をまたにかける船ゲーフネゲール。やっぱりネーミングが安直過ぎたのかなあ(←そういう問題ではない)。

その、形にならなかった実験作群の中に、「ネット*゛ャル(仮)」というモノがあった。ネットギャルならぬ「ネット*゛ャル」。プロト画像は「GARAGE」で公開したはずなのだが、これまたググってもヒット無し。やっぱり「*(アステリスク)」が混じると検索できないもんね(←そういう問題でもない)。“肉体絵描き”らっきー斉藤や、“ゲーム屋”島国大和、“編プロ社長”はなぢ、“ネット仙人”JOE、という謎の面子で作っていたゲーム(と呼んでいいのか)なのだが、これがまた、Web2.0流行りの今見ると、なかなか興味深いのだ。完成しなかったけど。

当時の仕様をつらつらと思い出してみると、メインのアプリは「人工無脳」をベースにした女のコとの会話ゲーム(ちなみに女のコの名前は「柴門しえり Sai-mon Cheri」)。ここで面白いのは、会話の方向性によって、しえりチャンのキャラがどんどん変わっていく、というトコロだ。しえりチャンのキャラクター性を「知的-痴的」「積極的-消極的」(だっけかな)という2軸上にマッピングし、入力する単語の傾向によって、それをどんどん変化させてゆく。見かけ(メイクや服装)も変われば、口調や話題も変わってゆく。育て方によっては、メイド服ばかり着て「ご主人様」なんて言い出しちゃう可能性もあるワケだ。

そしてもう一つのキモは、それを多人数で行うというトコロだ。話題データベース&性格パラメータはサーバーに一つだけ。それを多人数で改変し合う「綱引き」だ。ただし、各プレイヤーには「好感度」パラメータがあって、好感度の高いプレイヤーには影響されやすい。プレイヤーの目的は、多彩な話題で好感度を上げ、しえりチャンを自分好みの色に染めてゆくコト…なのだが、ネットの向こう側に居る恋のライバル達がそれを許さない。

特定の条件下では、プレイヤーがしえりちゃんに、任意のアクセサリーや服装を提案するコトも出来る。「ゴスロリ着たら似合うんじゃね?」とかなんとか。ただし、しえりチャンはすぐにゴスロリに着替えるワケではなく、他のプレイヤー達との会話中に、それとなくお伺いを立てるコトになる。「アタシ、ゴスロリ似合うかなあ?」とかなんとか。それでウケが良ければ、ゴスロリ方面に移行するコトになる。

しえりチャンの性格変動を「系」として捉えるなら、性格はいずれ「安定する」(一所に落ち着く)。例えば、しえりチャンがいったんヲタ化してしまったなら、ヲタ的話題にしかノってこない(=好感度は上がらない)ので、ヲタ以外には移行しにくくなってしまう。これを覆すには、多くの人間が「非ヲタ化」を望むしかない。つまり、少数の影響力の強いプレイヤー(=友人の意見)と、多数の影響力の弱いプレイヤー(=世間の流行)というモデルだ。友人の少ない初期には、流行に左右されて性格はコロコロと変わるだろうが、友人が生まれ(もしかしたらコミュニティ化し)てゆけば、そちらに安定するようになる。なので性格は平均化せずに、突出した個性が生まれつつ、望まれる場所に落ち着くコトになるだろう。

しえりチャンのキャラクターがある程度安定してしまったら、次のキャラ「柴門なみ Sai-mon Ami」の登場だ。なみチャンは、しえりチャンの双子の妹。いつも二人一組で扱われるコトに反発して(という設定で)、出来る限りしえりチャンのキャラクターから離れようとする。しえりチャンが積極的なら、なみチャンは消極的方向に移行しやすく、しえりチャンがポニーテールなら、なみチャンはツインテール方向に移行しやすい、という具合だ(いや、ポニテ←→ツイテはちょっと違うか…笑)。

もちろん、なみチャンが安定したら、初期設定と学習の方向性を変えた別の女のコを出せば良い。いくらでも作れる。――いや、「作れる」というのは適当じゃないな。「生まれる」の方が適当か。鶴見の私見では、「定形+記号の組み合わせ」だけではキャラクターとは云えないが(いや、そういうノーアイデアなキャラって世間に氾濫してるんだけど)、こうした「キャラクターの成立」そのものをモデル化した方法論で作られるのであれば、「生まれる」の方が適当なように思う。そして「育つ」のだ。

ドリマガ掲載版の嘘六百で書いたコトではあるが、世にあるゲームの大半が、我々の世界の一部分を切り取って純化・モデル化した物であるように、ネットゲームもまたネットワーク上でのコミュニケーションをモデル化した物の方が受け入れられやすい(→嘘六百・第33回/「オンラインゲーム」(1))。

後付けの理論で云うなら、この「ネット*゛ャル(仮)」、2ちゃんねるでモナーやモララー等のアスキーアート・キャラが生まれ、キャラクターとして成立したモデルに近いと思う。キャラクターが作家の手によって成立するのではなく、多数のユーザーの手によって半自立的に生まれる。

ああ、書いててやっぱり確信した。これって極めてWeb2.0的だ。

もしかしたら、こういうゲームは既にあるのかもしれないけど、自分で作るワケじゃないから特に調べたりはしない。でも、他人に独占されるのはイヤなんで(笑)、こうやって公知にしておく(実際には1997年の時点で公知なワケだが)。誰か作るのであれば、ご自由にどうぞ。

tsurumy at 19:01 | リンク | コメント (3) | トラックバック (2)

2005年11月13日

アリバイ的な毎日更新のコト

更新頻度からバレバレなんだけど、仕事がヤマを越えてヒマヒマだ。10月30日以来、ヒマにあかせて、なんと毎日更新を続けている。すげえ。今までの更新頻度から考えると驚異的だ。これを途切れさせるのもシャクなんで、今日もとりあえず更新しておく(今書いているエントリーはかなり重いので、まだ時間がかかりそうなのだ)。

tsurumy at 23:59 | リンク | トラックバック (0)

2005年11月12日

ラチェットで集中力を増進!のコト

TVゲームの悪影響やら有害図書指定など、ネガティヴな論調が喧しい中、「注意力欠如障害の治療にTVゲームを使っている」というポジティヴなニュースを発見した。

テレビゲームで集中力増進--米で始まった「逆バリ」療法(CNET JAPAN)

この技術は、SonyのPlayStation 2(PS2)用ゲームソフト「Ratchet & Clank」など、子供への悪影響が少ない市販のゲームで遊んでいる間に、子供が集中し、リラックスできるよう子供の脳を「調整」するのに役立つ。

そっかー、ラチェットが使われてるんかー(他に「バーンナウト」も)。

記事によれば、ゲームプレイ中に脳波をモニタリングし、集中すればするほど、「ゲームに出てくる物体の速度やキャラクターが飛び跳ねる高さ」がアップするのだという。たぶん、デュアルショック2のアナログ入力に、「集中の度合い」を乗算しているのだろう(…とすると「集中しなければクリア出来ない」というクソゲーになりそうな気もするが、とりあえずスルー)。

この技術は元々、NASA(アメリカ航空宇宙局)で開発されたのだという。

NASAは1990年代末に、パイロットの集中力と忍耐力を測定する研究を行った。(中略)パイロットの集中力を維持するため、技術と人間の各種機能との理想的な調和を作り出す「閉ループ」設計を開発した。

ここで云う「閉ループ」とは、以前にも書いたが、「ゲーム性」のまさに根幹を成す

- プレイヤーによる入力→(ゲーム機による評価)→報酬→入力→…

というフィードバックループと等価なモノだろう。この治療に関して云えば、プレイヤーとゲームの関係が正のフィードバックループとなり、集中力を増加させる方向に進む、というワケだ。バイオフィードバックの一種だね。

――ちょっと待った。

ならば、ゲームは脳波測定など無くてもフィードバックループを形成しているワケだから、そもそもゲーム自体が集中力を増進させる機能を持っていると云えまいか? テトリスで落下速度がMAXの時や、GETAWAYでループ27回を達成した時なんて、「神が見えた(by アイルトン・セナ)」気がしたほど集中出来たものだが(いわゆる「ゾーン」だね)。

ゲームは、毒にも薬にも成り得るモノだというコトを、我々ゲーム好きは体験を通じて実感している。だからこそ、「ゲームが子供に与える悪影響」などと云われると、違和感を持ってしまうのだ。それって運用次第だろ。文学だってテレビだって、聖書だって資本論だって、そういうモノだろ。

tsurumy at 17:55 | リンク | トラックバック (0)

時折綴る「子供にゲームをさせよ論」のコト

「本日いらしているお母さんお父さん方は、なんでお子さんがTVゲームに『ハマる』のか、全くわからない方がほとんどだと思います。今日はその辺りについて、TVゲームを作っている側のワタシが、その仕組みについて解説させていただこうかと思っています。なにせ、子供をゲームにハマらせようと、あれこれ知恵を絞っている悪人(笑)というか張本人なワケですから、これ以上に的を射た話はないと思いますよ。それではご静聴よろしくお願い致します。

tsurumy at 14:17 | リンク | トラックバック (5)

2005年11月11日

ニセ科学に関するメモのコト

「水からの伝言」という明白なニセ科学がある。まあ、こういうのは信じたい人だけで信じていれば害は無い(?)んだけれど、それを道徳の教材として使っている学校が、案外と多いらしい(参考→どらろぐ・「水」別館)。

美しい言葉をかければ、水は綺麗に結晶する。人間の大半は水なのだから、皆さん綺麗な言葉を使いましょう…道徳教育として、そういう結論に持って行きたいのは理解出来ないでもないが、そこにニセ科学を持ち込むのは如何なものか。インチキ商法に引っ掛かる人間を量産しているようなものだ。それはマズかろう。

こういうのを見ると、「ゲームと子供の付き合い」を御しかねている親・教師が、「ゲーム脳」にすがるのも同じ構造だというのがよく解る。

前回のエントリーで、ゲーム脳をニセ科学と書いた(まあ明示的には書いてないけど)件について、sunpx氏がトラックバックを打ってくれている。

「ニセ科学」と言い切ってしまうのは、何なのだが、わからないことをとことんまで突き詰めて、そして、「論理的道筋が通った、誰にでもわかる説明は出来た」とき、立派な科学になるのだから、それまでは、「ニセ化学」でも「似非科学」でもいいんじゃいの?

いや違うんだってば。分からないコトは「未科学(Proto-science)」だから、これから解明していけばいいワケよ。

こういった「ニセ」とか「似非」とか言われているほうも言うほうも、ちゃんと一般大衆にわかるように説明する義務があると思うわけだ。

いやいやいや、ニセ(に限らず新説)を主張する側に挙証責任があるんだってば。それが科学的態度なんだってば。

「ゲーム脳の恐怖」をニセ科学と呼んでいるのは、wikipediaの「疑似科学」の項を読めば分かるんだけど、

学問、学説、理論、知識、研究等のうち、その主唱者や研究者が科学であると主張したり科学であるように見せかけたりしていながら、科学の要件として広く認められている条件(科学的方法)を十分に満たそうとしていないものをいう。これらが、科学であるかのように社会に誤解されるならば、そのことが問題であると言われる。

とまあ、科学的方法に基づいていないワケよ「ゲーム脳」は。しかも、その結果を恣意的に援用して、自分のイデオローグを世間に認めさせようとしているワケよ。ちっぽけながらも「ルイセンコ事件」みたいなモノだと云っていいと思う。

「ルイセンコ事件」 ルイセンコは農学者あるいは遺伝学者としてソ連における権威的な立場にあって、獲得形質が遺伝するという立場を強く推進していた。そしてスターリンにとりいり、獲得形質の遺伝を否定するメンデル遺伝学などの学者を「ブルジョア的」といって追放したのである。(「はじめての進化論」河田雅圭)

「科学」を標榜しながら、(実は)科学によらず、イデオローグによって扇情的に世間を「曲げようとする」やり口、これはどう見ても「ニセ科学」でしょう。

ちなみに、ニセ科学については、大阪大学の菊池誠氏の論文が解りやすいので、ぜひ一読あれ。

なお、同様の文脈ではむしろ「疑似科学」という言葉のほうが広く使われている。敢えてその言葉を避けて「ニセ科学」と呼ぶのは、文脈によっては「疑似科学」という言葉が褒め言葉になるからである。(中略)「ニセ」という言葉は否定的な意味合いを強く含むので、こちらを採用する。(中略)「似非」「エセ」のほうをお好みのかたはそれでもかまわないだろう。

鶴見も、菊池氏の論文に倣い、「疑似科学」ではなく「ニセ科学」と呼称している。「ブードゥー・サイエンス」でもいいんだけど、日本語圏ではチト格好良すぎるので、やっぱ「ニセ科学」やね。

tsurumy at 19:25 | リンク | トラックバック (3)

2005年11月10日

サイボーグ技術が人間を変えているコト

NHKスペシャル「サイボーグ技術が人類を変える」を観て、鶴見が最も衝撃を受けたのが、「脳味噌にコネクタを付けた人が既に存在する」というコトだ。

番組中では、カメラの映像を脳味噌に直接入力している盲人の方が紹介されていた。原理的には、眼鏡に付けたCCDカメラの信号を、腰に巻いているコンピュータを使って、脳の中を流れる視覚信号に変換(変調・シンセサイズ・エミュレート、どの語が適当なんだろう?)し、頭蓋骨に設置したコネクタを通じて神経に入力する、というやり方だ。

かき分けた髪の毛の間に現れるコネクタ。フィクションの世界ではお馴染みの光景だが、実際に観るとかなり衝撃的。その思いっきりにキンタマキュ~。

ちなみに、この方が見ている画像は白黒で解像度も粗いのだが、それは、このシステムを開発した研究者が開発後に逝去してしまった為だという。もしバージョンアップを続けていれば、最新の技術で今頃はカラー画像になっていたトコロだろう。まあそれでも、暗闇の世界と比べれば、光が見えるコトは感動的なほど嬉しいのだそうな。

だが、コネクタぐらいで驚いてちゃいけない。最近は聴覚障害者の為に「人工内耳」というモノが開発され、ある程度は一般化しているらしいのだが、それなどはワイヤレスだ。

耳のマイクロフォンが集音した信号は、こめかみに磁力でピタっと貼り付けた送信機から、受信機に向けて送られる。んでもって受信機は、頭蓋骨の裏。そこから聴覚神経に信号線が引かれているのだ。まあ、画像と音声じゃ転送量というか帯域幅が違うけど、WiFi流行りの昨今、確かにコネクタなんて要らんよな。

ここまでサイボーグ技術が発展した原因は、ここ数年の間に、脳内の信号を検出する技術が格段の進歩を遂げた為らしい(学会も、ここ5年で急速に盛り上がる様になったのだそうな)。プローブ(センサー)自体は新発明ではなさそうだが、それを脳内のどの部位に埋め込めば機能するのか、そういった研究が蓄積されてきたのだろう。

というか、プローブは本当にショボい。QFP系LSIの足が1列15本とか、そういうレベルの形状だ(サンハヤトやアルプス電気で作ってそう)。なのに、密度の高い信号が行き来しているであろう脳味噌から、目的の信号を検出したり、目的の神経に信号をブチ込んだりしている。本当に大丈夫なのか?と心配になってしまうが、これで案外と大丈夫なのだそうだ。

推測だが、大雑把な入力信号でも学習によって、その信号に意味付けをするのではないか。あるいは、出力信号もやはり学習によって、意味のある信号に育っていくのではないか。

例えば、番組内で、腕を失った日本人女性が付けた「人工義手(触感センサー付き)」の例。fMRI(磁気共鳴断層撮影装置)を使って、(1)付けた当初と、(2)トレーニング(リハビリテーション)後の脳活動を比較しているのだが、(1)の状態の脳では様々な部位が活動しているのに比べて、(2)の状態の脳は、特定の部位のみが活動している。明らかに脳が学習して(ひょっとしたら信号も最適化して)いるのだ。

ここで鶴見は、森“ゲーム脳”昭雄の主張を思い出した。ゲームをしていると脳の活動範囲が狭くなってキレやすくなる、とかなんとかバカげた話だったはずだが、何のコトはない、それは単なる学習ではないか。

- プレイヤーによる入力→(ゲーム機による評価)→報酬→入力→…

というフィードバックループが学習を促すのは当然であり、学習の結果、脳活動の範囲が狭まるのは、番組で示されている様に「当然」なのだ。するってえと何か、森昭雄は「リハビリでもキレやすくなる」と主張するつもりか。「リハビリよりもお手玉をやれ」なのか。脳の至極当然な活動に、恣意的でしかも扇情的な意味付けをしていた森昭雄の(学者とも云えない卑怯な)手口がよく解る。

そして同時に、世間が「ゲーム」と「脳」と「恐怖」という三題噺に過剰に反応した理由も推測出来る。「人為的なルールによる学習」というゲームの仕組みは、確かに「改造」とか「洗脳」というイメージ付けをしやすく、皮膚感覚的な「恐怖」を想起させやすい。「ゲーム」によって「脳」が不可逆的に改造される「恐怖」を、森昭雄のトンデモ本によって連想させられてしまったのではないか。まったく森の野郎、上手いツボを突きやがったもんだ。

――なんて論調でゲームを擁護しておきながら、一方で鶴見は、「サイボーグ技術とゲームを組み合わせれば、倫理的に問題はあるんだろうけど…相当に面白いんだろうなあ」とも夢想してしまう。

番組中、パーキンソン病(ドーパミン細胞の異常による脳疾患)の治療の為に、脳に信号を送る例が挙げられていた。ご存知のようにドーパミン細胞とは、生物の生存に必要な報酬の獲得に関わり、複雑な運動を学習するのに役立つことが知られている。鶴見は、ドーパミン細胞は、ゲームの快感発生にも強く関わっているだろうと推測している。

ならばその先には、脳に信号を送る「ゲーム」(と云っていいのか?)があるのではないか。

脳味噌から直接信号を取り出し、また信号を入力するコトが出来るのであれば、それこそ究極のインターフェースだ。ゲームに関して云うならば、昔、「レバーを動かしたら、ディスプレイ内の絵が動く」それだけで面白かった頃があったように、「考えるだけで何かが動く」というのには、根源的な面白さがありそうだ。学習の面白さもあるだろう。ひょっとしたら、ドラえもんの「エスパーぼうし」だって作れるかもしれない(「エスパーぼうし」で超能力を獲得するくだりは、極めてゲーム的だ)。

倫理的な面から云えば問題が大アリだし、万が一実現してしまったら、「ゲーム脳」の比ではないバッシングが待ち受けているだろう。

でも…誰かがやっちまうんだろうなあ…。ヒソカに楽しみにしている鶴見ではある。この話は「夢想」なんかではなく、もう明日にも実現可能で、今から思索を深めなければ間に合わない現実なのだ。

それを実感させてくれた番組であった。

tsurumy at 23:59 | リンク | コメント (1) | トラックバック (4)

2005年11月09日

「名人」の末裔のコト

昔、ファミコンゲームのプロモーションに「名人」は欠かせなかった。有名な高橋名人を筆頭に、幾人ものゲーム名人が生まれ、ファミコンブームを彩った。

そして2005年、その「名人」の末裔たる新たなキャラが現れた。その名も、「ドクター六百」(ドク六百)。

tsurumy at 09:57 | リンク | コメント (2) | トラックバック (0)

2005年11月08日

「サイボーグ技術が人類を変える」コト

大変な番組を観てしまった。

立花隆の取材による、サイボーグ研究の最先端を解説した番組なのだが、まさかココまで進んでいるとは思わなかった。人工腕(これは知ってた)、人工眼(WEBで見た)、人工耳(え、こんなに一般的になりつつあるの!?)、そして脳を読み取り(げ!)、脳を操る技術(マジ!?)…全て描かれている。再放送で観るコトが出来て良かった。ただただ「必見」としか云いようがない。未見の方は、次の記事を読んで、せいぜい悔しがってくれ。

特集:NHKスペシャル補遺(SCI(サイ))

第54回 「脳とは何か」を解き明かすサイボーグ研究最前線(nikkeibp.jp/立花隆の「メディア ソシオ-ポリティクス」)

ビデオに録ってあるので(うひひ)、もう一度観直してから、考えたコトを改めて書くコトにする。その内容は、ゲームとて無関係ではない。

tsurumy at 01:41 | リンク | トラックバック (0)

2005年11月07日

プッチーニと緑色の帽子のコト

昨日、モーツァルトの『コシ・ファン・トゥッテ』を聴いた帰りに、友人で歌手の山畑さんが「そういえば知り合いがゲームの歌を唄ったんだ」と教えてくれた。彼女はクラッシック系の人なので、その知り合いも当然ながらソチラ系の歌手なんだろうと想像したら、案の定、「ホラ、この間の『外套』で、ルイージ役をやった人」だという。

ちょっと説明しておくと、『外套』とは、『蝶々夫人』で有名なプッチーニの歌劇で、『外套』『修道女アンジェリカ』『ジャンニ・スキッキ』という三部作の第1作目。妻に浮気された船長が、間男を殺して外套に包み、それを妻に向かって広げ「お前もこの外套の中に来るんだ!」と叫ぶラストシーンの、かなりダークなお話だ。そして、ルイージは、殺される間男。

そんな記憶があったから、友人が唄ったという「ゲームの歌」とやらも、RPGとかホラーAVGとか、何か悲劇的なモノなんだろうなあ、とモヤモヤ想っていた…

…ら、次の一言でモヤモヤが打ち砕かれた。

「ゲームの名前は…えっと…『バイトヘル』」

――はぁ!?

バイトヘルって、あのバイトヘル? ピエール瀧の、『グルーヴ地獄V』の、ヒヨコ性別鑑定の、薪割りの、カップラーメンタイマーの、あのバイトヘル2000?

ありえねえ。そのギャップはなんなんだ。

そう云われてしまうと、『外套』の間男ルイージも、途端に緑色の帽子をかぶった男にしか思えなくなってくる。やべえ。やばすぎる。

後で調べたトコロ、ご本人(鈴木玖郎氏)のブログや、電プレ倉西さんのTSUTAYAブログにも書かれているように、シューベルトの「魔王」を唄っているのだという。なるほどそれなら納得。こっちを先に読んでいれば、「ほほう、面白そうだのう」で済んだのだが、ああいうルートで聞いちゃうとねえ…(笑

いやはや、ゲームも裾野が広くなったもんだ。

tsurumy at 16:05 | リンク | コメント (2) | トラックバック (0)

2005年11月06日

パチンコ・パチスロと「ゲーム性」のコト(予告)

以前書いたのだが、パチンコで勝ちまくった時期があった(→2002年4月、2002年5月)。

150万近くを稼いだ「CR出動!ミニスカポリス」を筆頭に(ちなみにミニスカポリスは、鶴見に初めて「萌え」を教えてくれた素晴らしい台なのだがそれはともかく)、「CRぱちんこイエローキャブ」で50万以上稼ぎ、「CRおそ松くん」で、人生初の25連チャンなる爆発的出玉があったかと思ったら、「CRぱちんこウルトラセブン」で朝イチ五百円で28連チャン(時給6万円)という猛爆的出玉まで体験してしまった(合わせて80万以上)。

ところが、今年の4月16日以来、「勉強の為」と「パチスロ北斗の拳」を始めたトコロ、初めて打った日こそラオウを昇天させて(35連)10万勝ちをおさめたモノの、後は勝ったり負けたり、負けたり負けたり。なあんだ負けてんじゃん。

それにしても、パチスロ屋の風景を眺めていると、往時のゲームセンターを思い出す。遮光段ボールを使っていた頃の薄暗いゲームセンターのコトね。無為徒食の若者が習慣的に出入りして熱狂し、独自のマナーが生まれ、攻略情報が流通する。コンビニに置いてある攻略雑誌の類を見れば判るのだが、作りがまんまゲームの攻略雑誌と一緒だ。この辺り、鶴見にパチスロを教えてくれた友人(ゲーム制作者にして古株ゲーマー)も同意見。規模に違いはあれども、状況はソックリなのだ。

ここ3年以上のパチ経験を通じた思索によれば(パチンコ遊戯中は思索に持ってこいである)、パチにはビデオゲームとほぼ等価の「ゲーム性・体験」があると考える。もちろん、パチは「チャンスのゲーム(a game of chance)」であり、「スキルのゲーム(a game of skill)」たるビデオゲームとは区別されてしかるべきだが、微視的に(あるいはプレイ中の心の動きを)観察すると、非常に似た構造と結果をもたらしているとしか考えられない。

――てな考えを、ちと文章にまとめてみようと思っている。上手くまとまったらお慰み、だ。

続きを読む "パチンコ・パチスロと「ゲーム性」のコト(予告)"

tsurumy at 23:08 | リンク | トラックバック (0)

2005年11月05日

評論は誰のためのモノなのかと疑問に思ったコト

『テレビゲーム解釈論序説/アッサンブラージュ』(八尋茂樹)を読み了えて、根本的な疑問が湧いてきた。

「この本は一体誰に向けて書かれたんだろう」、と。

同じく最近読んだ『パックマンのゲーム学入門』(岩谷徹)ならば、よく分かる。「入門」の謳い文句に偽りなく、これはゲーム業界を志す人間に向けて書かれたモノだ(鶴見にはちょっと食い足りなかったが、良書と云える)。だが、『テレビゲーム解釈論序説』は、読み了えた今も全く判らない。

発行元の紹介文(上記リンク参照)によれば、こう書かれている。

テレビゲームファンはもちろん、テレビゲーム批評家、クリエーター、研究者にもお薦めの必読書であり、今後のテレビゲーム研究の基本文献!

『ドラクエ』がRPGの本場であるアメリカではなぜ人気が無いかを考察した日米文化の違いや、日本では許される内容でも他国では検閲の対象になるということを、比較文化論・社会論として分析しているところなどは出色である。ゲームに何故かはまり、多発している性犯罪解読に役立つ。(編集担当者より)

「ゲームに何故かはまり、多発している性犯罪」(編集担当者より)

あのー、これは担当編集者が「ゲームと性犯罪に因果関係アリ」と書いちゃってると解釈してよろしいんでしょうか? 「センセーショナリズム」とか「イエロージャーナリズム」、『ゲーム脳の恐怖』とかのワードが脳裡を過ぎりますが、気のせいですか?

ならば本書は、テレビゲーム批評家にも、クリエーターにも、研究者にも薦められるべきではあるまい。テレビゲーム批評家ならぬ「批判家」に向けた本なのであろう。

とまあ、いきなり「単なる揚げ足取り」とも思われかねない書き方で始めたが(もちろん違うが)、この書き方から、本書に対する鶴見の失望っぷりを推察してもらいたい。

例えば、上記紹介文にも書かれている「『ドラクエ』がRPGの本場であるアメリカではなぜ人気が無いかを考察した日米文化の違い」とやらだ(この辺りは鶴見の本業に関わる部分でもある)。第五章「テレビゲームからみた日米文化比較」によれば、著者は、その原因を以下の要素にみている。

- 識字率の違い(米ユーザーは大量のテキストを読まない)

- 躾による忍耐力(米ユーザーは忍耐力が無い)

- マンガ文化という下地(米ユーザーはデフォルメされたキャラを好まない)

- 宗教文化の違い(日本の宗教観に基づいたストーリーは好まれない)

- RPG人気の好循環(ブーム→コミュニティ→RPGが根付いた)

確かに間違ってはいない。しかし、致命的に浅い。

「識字率」に関しては、そもそもユーザー層のデモグラフィ(=年齢分布。ひょっとしたら収入階層別の分布も)と関連づけなければ論じるコトのできない話題だし、そうでなければ反証だって挙げ得る。

「忍耐力」に関しては、日本人の「受容的勤勉性」について触れているが、ならばRPG以外の「受容的勤勉性を必要とするジャンル(例えばアドベンチャーゲーム)」はアメリカでは売れていないのか?

「マンガ文化」との関連については、鶴見も大いに同意するトコロではあるが、それを唯「キャラクター表現」のみに求めれば十分なのか? フキダシによって限定されたマンガ内の台詞表現と、ドラクエの台詞表現との類似性や(堀井雄二は漫画原作もやってましたな)、マーケティング的な親和性(少年ジャンプの存在)等も、本質に大いに関わると考えるのだが。それに比べれば、「宗教文化」の表現の差異など、枝葉末節に過ぎないのではないか。

確かに労作であるコトは認める。第一章で、日本版ゲームソフトがアメリカ版にローカライズされた際の変更点を、ゲームソフト22タイトルにあたって調査し、そこから「日米文化の違い」を浮き彫りにしている。22タイトル(日米両バージョンなので44本!)を分析的にプレイするのは、さぞかし大変だったコトだろう。

でもそれって、ローカライズ担当者に話を聴いた方が早くて正確で網羅的なんじゃないの? 順番が逆でしょ?

いやもう、全編こうなのだ。発売されたゲームソフト内の「表現」を採り上げては、人文学的アプローチから解釈を試みているのだが、その採り上げ方があまりに限定的であり散発的であり、著者がどこへ収斂させたいのか見えない。

鶴見の認識では、作品の「解釈論」というか「解釈論的評論」とは、それを読んだ後にその作品に対する理解が一層深まり、作品(あるいは似たような作品群)を鑑賞する上で新たな目を持たせてくれる、そういうモノだと捉えている。本書のように、作品群を包括して論ずるような場合には、何らかの発見的視点が無ければ「単に解釈してみました。以上」というオチになってしまうだろう。いくら「解釈論」のしかも「序説」と銘打っていても、このアプローチを発展させた先に「ゲーム評論」が成立するとは考えにくい。もし成立したとしても、それは「ゲームプレイ」「ゲーム制作」にフィードバックされるコトのない作品論となるだろう。

ちなみに、「アッサンブラージュ」という言葉の意味を調べてみたのだが、

非芸術的な既製品や素材をそのまま寄せ集めたり、組み合わせたりして作品化する美術的技法

この本は、(著者には悪いが)「作品」とは(まだ)云えないだろう。「習作」だ。ならば3200円は高すぎる。WEB上で無料公開して揉まれるべきだ。

tsurumy at 17:06 | リンク | コメント (2) | トラックバック (0)

2005年11月04日

この無自覚さ…危険っ…(ざわざわ…)のコト

「ゲームセンターに明日はあるの?」というブログに最近、興味深い記事が掲載されている。

メイド喫茶に明日はあるの?(その1)・(その2)・(その3)・(その4)・(その5)・(番外編)

この記事に関連した論争(?)も起きている。

メイド喫茶にまつわる一連の揉め事(Lib Ver.Ka Diary)

実を云えば、鶴見が行きつけの掲示板でも、少し前に全く同じコトが話題になった。鶴見が「メイド喫茶ってキャバクラだべ?」と書いたトコロ、妙な反発があったり話が食い違ったり。メイド喫茶は風適法で規制される業種だろうという意味で書いたのだが、それが「(所謂)フーゾクと同一視された」という反発を招いたのだ。ちなみに風適法は前のエントリーでも書いたように、ゲームセンターも規制対象に入る法律。ここでいう「風俗」と所謂「フーゾク」とを誤解されぬよう。

メイド喫茶が風俗か否か(=風適法で規制される業種かどうか)…というか一部の店は明らかにそれに当たるのだが、それに客側が無自覚なのは如何なものか。このあたり、自ら「キャバクラ」と謳っているコスプレ焼肉OK牧場などと比較してみれば理解しやすい。飲食物よりむしろ女性によるサービス(接待)を売りにするという構造は同じであり、ある種のメイド喫茶も業態としては風適法の規制対象だと云える。だがしかし、メイド喫茶の客側からしてみれば、こうした明白なキャバクラと一緒にされるのが心外であろうコトも想像できる。

この無自覚さ… 危険っ… (ざわざわ…)

例えば、パチンコ屋だ。30兆円弱という業界規模から云っても内容から云っても、アメリカのゲーミング(カジノ)業界と比肩しうるギャンブル業界であり、バリバリの鉄火場そのものだ。人生を失うに足る磁力を持っているとさえ云える。だが、表向きは「庶民の娯楽遊戯場」。無自覚なまま足を踏み入れ、ハマった挙げ句に多額の借金を負った話など、枚挙に暇がない。日常の隙間にポッカリ口を開ける、深い落とし穴。ほとんど「黒イせえるすまん」の世界だなこりゃ。ことほど左様に、イメージと実体のズレというのは危険なのだ。

参考:王立アフィリア魔法学院の「The Black Ribbon マスタークラス」

先輩優遇:ゴールドリボンクラスの全サービスに加え、お席に呼ばれた際には店長先生までも片ヒザをついてしまう程の高貴なクラスとなります。 さらにVIPテーブルへのご案内も通常価格の半額にてお受け致します。お店の企画や今後の運営などについてもご協力をお願いする、まさにマスターと呼ぶに相応しいクラスです。ウェイトレスを交えた企画会議などへの参加などいくつかの招集願い通知を検討しています。

ウェイトレスを交えた企画会議に参加するために必要な額…200万円也。こんなにハマる奴、いるんだろうか? いるんだろうな。

tsurumy at 08:55 | リンク | トラックバック (0)

2005年11月03日

「ゲームの華はアーケード」ではないのか?というコト

鶴見がゲーム業界に身を投じた昭和の末期は、ファミコン全盛期ではあったが、性能・ゲーム内容においては、業務用ゲームこそがゲームの最先端を突っ走っていたと思う。鶴見は「ゲームの華はアーケード」という言葉を胸に抱いて、業務用ゲーム機の開発部署を志望したのだった。

それから幾星霜。

業務用「TVゲーム機」の最先端性は飽和し、代わって台頭してきたのが家庭用。鶴見の仕事も家庭用ゲームの制作にシフトした。しかしその家庭用ゲームとて、携帯電話用ゲームなどに市場を奪われつつあるとされている。

鶴見は一時期、これを「イノベーションのジレンマ」に書かれているような、破壊的イノベーションによる市場構造の変化と捉えてきた。このまま家庭用ゲーム機も衰退して、携帯電話用ゲームが次世代の覇権を握ってしまうんかなあ、と。

それはある評価軸においては正しいのかもしれない。ユビキタス~第3の波という観点においても、必然と云えそうだ。

がしかし、それでいいのか。こと「ゲーム性・体験」という評価軸において、家庭用ゲーム機が(ましてや携帯電話ゲームなどが)業務用を越え得ないのは、「それポン」(2)で書いた「インターフェース」の例の通り。業務用・家庭用・モバイルは、相互補完的に「ゲーム」を発展させるモノだと考える。

このままゲームの市場構造が携帯電話なんぞにシフトしていけば、ゲームは徐々に薄まっていき…あれだ、SFとかが辿ったように、発展から(これはOK)、拡散・浸透して(ここまでは良い)、発酵・腐敗し(ちょ、待て)、ついには雲散霧消(おいおい)してしまおう。

業務用ゲームの復権を夢見る鶴見の書き込みは、レトロスペクティヴなのか?

tsurumy at 23:31 | リンク | トラックバック (0)

2005年11月02日

『それは「ポン」から始まった』読了して思ったコト(3)

もう何度書いたか分からないほど書いているこの言葉~「ゲームは日本社会において、認知は高いが地位は低い」。「それポン」第19章、【新風営法によるゲーム場規制】を読むと、それがよく解る。

ここで云う「新風営法」とは、今で謂うトコロの「風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」のコト。鶴見が丁度「Beep」でライターを始めた頃にこの法律が改正(正?)され、ゲームセンターが、性風俗やテレクラ、パチンコ屋等と一緒くたに扱われるようになったのだ。

改正(正?)の趣旨によれば、

本号は、ゲーム機賭博事犯や少年非行の温床となるおそれのあるゲームセンター等を、風俗営業とすることによりその健全化と業務の適正化を図ることとするものである。

とまあ、もっともらしいコトは書いてある。当時は確かに「ゲームセンターは少年非行の温床」と云われていたものね。でも、なぜそれが「風俗」扱いなのか。その辺りは、8号営業(ゲームセンター)の定義を読むと、事情が見えてくる。

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

なんのコトはない。「違法カジノ」や「Gマシン屋(10円ポーカー等)」にかこつけて、警察庁が、ゲームセンターを自らの監督下に置こうとした思惑がアリアリだ。それ故の「風俗」なのだ。もちろん、ゲームメーカーのゲームが「本来の用途以外の用途として」違法カジノ等で使われた例なぞ有りはしない。そちらを摘発出来ないのは警察の責任であり、アミューズメントゲーム業界を規制するのは、誰がどう見ても筋違いなのだ。なのに根拠なく(完全にデッチ上げで)警察庁がこの改正(正?)をゴリ押しした経緯は、「それポン」に詳しい。人民は弱く、官吏は強し。

で問題は、業界の自助努力(警察庁の規制などではなく、だ)によって健全化した今もなお、ゲームセンターが風適法の規制下に置かれているというコトだ。想像だが、業界団体(AOUやJAMMA)は、規制を撤廃すべくロビー活動を行っているコトだろう。もし、ゲームの社会的地位が確立しているならば、理不尽な規制を撤廃するにあたり、社会的追い風が吹いてもおかしくない。なのにそれなのに、この規制緩和のご時世だというに、デッチ上げで設けられた規制がいまだ撤廃されない…これこそ、鶴見が「ゲームは地位が低い」とする所以だ。

もし、ゲームセンターが風俗営業の軛から放たれれば、業界の更なる発展が望めるコトは間違いない。単純に云って、24時間営業に出来るだけでも売り上げは大幅アップだし、それ以上に、様々な店作りの可能性が広がるだろう。もちろん、業務用の隆盛が、(家庭用も含めた)ゲーム業界全体にとってプラスに働くだろうコトは、『それは「ポン」から始まった』読了して思ったコト(2)に書いた通り。

新風営法の件といい、森昭雄の件といい、ゲーム業界の地位の低さに付け込んだ憎げなる振る舞いは、どうにかならんもんか。どうにかしなきゃいかんなあ。

(この項、とりあえず了)

続きを読む "『それは「ポン」から始まった』読了して思ったコト(3)"

tsurumy at 00:06 | リンク | トラックバック (0)

2005年11月01日

新世代のXaviXPortのコト

「インターフェース」といえば、こんな製品がある。

「XavixPort(ザビックスポート)」というゲーム機?だ。発売元の新世代株式会社(すごい名前だ)では、「ゲーム機」というカテゴライズはしておらず、「TVの新しい使い方。」と称して、フィットネス機的な扱いで売ろうとしているようなのだが(CMキャラクターは、ジャッキー・チェン)、まあゲーム機の範疇に入れてもよかろう。

製品コンセプト自体は意欲的だ。「ゴルフ」や「テニス」、「野球」「ボウリング」「ボクシング」などのアプリケーションは、それぞれに特化した専用インターフェースと込みで売られている。ゴルフだったらクラブ型コントローラ+スイング検知センサーのセット、という具合だ。まさに前のエントリーで

だが、インターフェース(コントローラ)がゲーム性と不可分ならば、プラットフォームメーカー一社が(社運を賭けて)最大公約数的に提供する1つのモノよりも、ゲーム制作者自体がゲーム毎にデザインする多様なモノの方が、ゲーム性を進化させる可能性は、遙かに高い。

と書いた通りの製品だ。コンセプトは面白いじゃないか。コンセプト自体は。

難点を云えば、「ゲーム機じゃない」という腰の引けた態度が災いしたのか、公式ページを見ても抽象的な技術自慢(にもなっていないのだが)のオンパレードで、何の製品なのか全く判らないコト…って、コレってかなり致命的だなおい(笑)。確かに、インターフェースをアプリケーションに含めると価格の上昇は避けられないので、「ゲーム」ではなく「フィットネス」というカテゴリーで売ろうというのは、よく解る。フィットネスなら、「ゴルフです」「ボクシングです」で済むのかもしれない。だが、もっとやりようはあるだろう。ゲーム屋の目から見れば、「快感」の根本をダイレクトに伝える努力を放棄しているも同然だ。これじゃ、価値が正確に伝わららず、「高価な玩具」にしか見えないだろうに。こんな公式ページは有り得ない。これで売れるのか?

まあ、公式ページの作りを見ても「ゲーム的であるコト」を意図した形跡は全く見られないので、ゲームとして見たら面白くもなんともないのだろうし(推測)、ましてやそれ以上の展開=ゲームの進化に関わってくるコトはないのだろうが…昨日のエントリーでインターフェースについて書いたコトもあって、妙に心惹かれる製品だ。買わないけど、これで1本(フィットネスじゃない)「ゲーム」を作ってみたいものだ。

tsurumy at 00:17 | リンク | コメント (4) | トラックバック (0)